|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

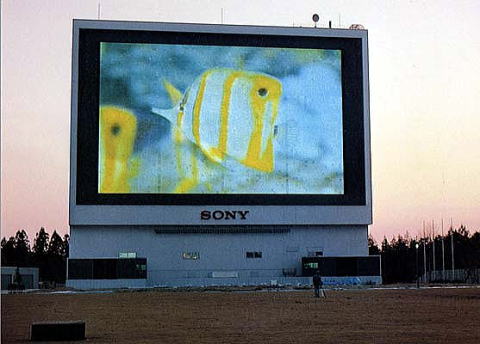

| 写真(出典)つくば科学万博 '85 に行ってきた! |

Cブロック

「国連平和館」 国際連合、国際司法裁判所、国際連合貿易開発会議、国際連合環境計画、国際連合人間居住センター、国際連合工業開発機関、国際連合児童基金、国際連合開発計画、国際連合難民高等弁務官事務所、国際連合訓練調査研究所、国際連合パレスチナ難民救済事業機関、国際連合人口基金、国際連合大学、国際連合世界食糧計画、世界食糧理事会、国際労働機関、国際連合食糧農業機関、国際連合教育科学文化機関、世界保健機関、世界銀行、国際通貨基金、国際民間航空機関、万国郵便連合、国際電気通信連合、世界気象機関、国際海事機関、世界知的所有権機関、国際農業開発基金、国際原子力機関 、GATTによるパビリオン。 |

|

|

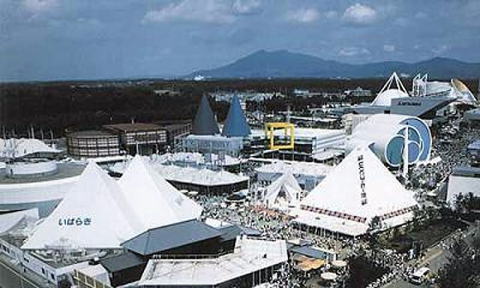

Aブロック

「いばらきパビリオン」

茨城県のパビリオン。テーマは「今、新しい未来のために-自然・科学・人間」。

建物は、白くふたつの山型をしている。会場からも見る事ができた茨城県のほぼ中心に位置する山「筑波山」をモチーフに作られた。

パビリオン入り口には高さ約5メートルの滝があった。

映像シアター:70ミリフィルムと特殊魚眼レンズを用いた茨城県の代表的な風景を上映するシアターで、ドームスクリーンは直径18mで水平面160度、垂直面70度の1/4球スクリーン。 映像シアター:70ミリフィルムと特殊魚眼レンズを用いた茨城県の代表的な風景を上映するシアターで、ドームスクリーンは直径18mで水平面160度、垂直面70度の1/4球スクリーン。

プログラムは「明日の詩」で10分。収容人数は300人。入場整理券を9時、11時、13時、15時、17時、19時にパビリオン前で配布した。

エキゾチックマップ・ダイナミックス:茨城県の7000分の1スケール立体マップ(縦16メートル、横14メートル)で9つのスクリーンパネルがあり、未来の茨城県が地域毎にどのように発展してゆくかが上映された。 エキゾチックマップ・ダイナミックス:茨城県の7000分の1スケール立体マップ(縦16メートル、横14メートル)で9つのスクリーンパネルがあり、未来の茨城県が地域毎にどのように発展してゆくかが上映された。

時間は6分。人形、山の造形、照明、レーザーアニメーション等、全てをコンピュータでコントロールした。「スーパーぴょん太」人形の声優は野沢雅子。

サイエンスコーナー:筑波研究学園都市の最新の科学技術を紹介するコーナーで、「ビッグサイエンス」では原子力エネルギーが石油などのエネルギーと何が違うのかが展示された。 サイエンスコーナー:筑波研究学園都市の最新の科学技術を紹介するコーナーで、「ビッグサイエンス」では原子力エネルギーが石油などのエネルギーと何が違うのかが展示された。

また、電子衝突加速器「トリスタン」の800分の1の模型や、 核融合炉研究の実験装置であるJT-60の模型が展示された。

お祭り広場:筑波山をバックに広がる霞ヶ浦をイメージした造りの催し物を行う広場。その他、特産品売り場などがあった。 お祭り広場:筑波山をバックに広がる霞ヶ浦をイメージした造りの催し物を行う広場。その他、特産品売り場などがあった。

マスコットはカエルの「ぴょん太」

「EXPO'85日立グループ館」

日立グループのパビリオン

テーマは「Interface-技術との自由な対話」。

建物は、白い帽子のような形だった。客席は回転式フロアーなので中心は円柱型になっている。

2階の映像フロアーは4分割された円形劇場「インターフェイス・シアター」。客席は5分ごとに90度ずつ、上から見ると時計回りに回るようになっており、20分で4劇場を見る事ができた。各劇場150人収容。予約券は9時からパビリオン前で発行した。

アプローチ劇場:客の入れ替えを行うと共に、レーザーグラフィックショーを行う。 アプローチ劇場:客の入れ替えを行うと共に、レーザーグラフィックショーを行う。

電子写真館:クロマキー合成で西部劇、ルパン三世、プロ野球等の映像の中に入ることができ、その画像の写真は持ち帰れた。 電子写真館:クロマキー合成で西部劇、ルパン三世、プロ野球等の映像の中に入ることができ、その画像の写真は持ち帰れた。

電子情報館:光ファイバーや人工衛星さくら2号のニューメディア配信システムによって送られる「つくば衛星新聞」をパビリオン内の輪転機で印刷し、発行した。 電子情報館:光ファイバーや人工衛星さくら2号のニューメディア配信システムによって送られる「つくば衛星新聞」をパビリオン内の輪転機で印刷し、発行した。

ニュースボード:好きなボタンを押せば最新ニュースや日本テレビの画面、横浜港等がスクリーンやモニタに写し出された。横浜港のカメラは遠隔操作できた。 ニュースボード:好きなボタンを押せば最新ニュースや日本テレビの画面、横浜港等がスクリーンやモニタに写し出された。横浜港のカメラは遠隔操作できた。

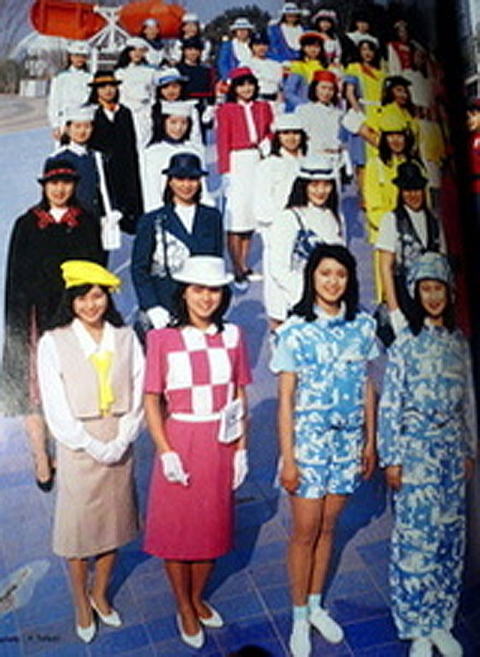

同館のコンパニオン(女性スタッフ)は61人おり、全員が日立製作所の正社員だった。また、手話の訓練も受けていた。演出は電通。

Bブロック

「でんでんINS館」

日本電信電話公社(電電公社)(会期中の1985年4月1日より民営化され、日本電信電話株式会社(NTT)となった)のパビリオン。

テーマは「INSがひらく夢のある暮らし」。当時、東京の三鷹・武蔵野のモデル地区でしか使えなかった高度情報通信網INSを利用した暮らしを万博会場で体験してもらうのが狙いだった。

立方体の上に、かまぼこ型の屋根が乗っている建物だった。

INSプラザ:入り口のホール。天井には光ファイバーで「光る鳥」があしらわれていた。2階へはエスカレータで上がった。 INSプラザ:入り口のホール。天井には光ファイバーで「光る鳥」があしらわれていた。2階へはエスカレータで上がった。

INSビレッジ(2F):農業や林業、漁業でINSをどのように利用していけばよいかを展示した。 INSビレッジ(2F):農業や林業、漁業でINSをどのように利用していけばよいかを展示した。

INSストリート(2F):明治、大正時代の街道を再現した展示場。INSとは、Information Network Systemのことで、NTTにおけるISDNのサービス名称である。役者とコンパニオンが「もしも明治時代にINSがあったなら」という漫才仕立てのショーを行っていた。 INSストリート(2F):明治、大正時代の街道を再現した展示場。INSとは、Information Network Systemのことで、NTTにおけるISDNのサービス名称である。役者とコンパニオンが「もしも明治時代にINSがあったなら」という漫才仕立てのショーを行っていた。

ショーのコンセプトはINSの3文字をもじって「いつでも・仲良く・幸せに」。西郷従道邸では伊藤博文夫人がデジタル静止画端末で西洋料理のメニューを見るミニドラマ。松本健次郎邸には森鴎外の書斎があり、テレビ電話やキャプテンセンターアクセス機を使うミニドラマを行っていた。

ブレインワールド:人間の仕草や動きと、脳の働きの関係を展示した。 ブレインワールド:人間の仕草や動きと、脳の働きの関係を展示した。

ブレインシアター:GOKÛと一緒に少女(深見八重 12歳)の脳に入り込んで旅をする物語。 ブレインシアター:GOKÛと一緒に少女(深見八重 12歳)の脳に入り込んで旅をする物語。

「GOKÛのブレイントリップ」を上映。スクリーンは縦7メートル、横28メートルの3面マルチスクリーン。上映時間15分。収容人数370人。

8パーフォレーション35ミリフィルム。音響は6チャンネル・ステレオ音響システム。実写、イラスト、アニメーション、CGを合成した作品で、合成映像とマルチスクリーンによる映像システムは世界初の試みだった。

マスコット:GOKÛ マスコット:GOKÛ

ゼネラルアドバイザー:小松左京。 ゼネラルアドバイザー:小松左京。

プランニングアドバイザー:飛岡健。 プランニングアドバイザー:飛岡健。

アートディレクター:勝井三雄。 アートディレクター:勝井三雄。

プランニングディレクター:山根一眞。 プランニングディレクター:山根一眞。

建築:戸田建設 建築:戸田建設

「三菱未来館」

三菱グループのパビリオン

テーマは「すばらしい地球・人間」。

建物は、大小ふたつの三角柱を組み合わせた独特の形で、外側に大きくせり出した外壁のミラーが特徴的だった。

エントランスホール:ドーム全体が光の反射でオーロラのように見えた。 エントランスホール:ドーム全体が光の反射でオーロラのように見えた。

プロローグ:瞳孔に40インチのテレビを使用してアニメを流す「科学する眼」を見て「みつびし21」に乗り込んだ。乗車時間は12分。 プロローグ:瞳孔に40インチのテレビを使用してアニメを流す「科学する眼」を見て「みつびし21」に乗り込んだ。乗車時間は12分。

「みつびし21」はモーションコントロールカーで、160メートルのコンクリート走路を秒速26.6センチメートルで進む観覧車であった。

定員は50人で、重量は7トン。幅3.5メートル、長さ6.5メートル。電動機は三相誘導電動機AC200V、5.5kW, 6P。

制動機は電磁ブレーキ。三菱重工神戸造船所にて開発された。制御室では160メートルの軌道を16分割し、16台の運行を管理した。

案内の音声は車上に搭載したCDプレーヤが、走路に設置したセンサの信号により展示に連動する音声を拾いだした。

生命の誕生と進化:生命の発生から始まる進化の流れを展示。 生命の誕生と進化:生命の発生から始まる進化の流れを展示。

人間の仲間たち:一辺3.6メートルの正六角形と正五角形で構成された直径15メートルのドームスクリーンにたくさんの動物がルミノプリントにより現れた。 人間の仲間たち:一辺3.6メートルの正六角形と正五角形で構成された直径15メートルのドームスクリーンにたくさんの動物がルミノプリントにより現れた。

開発は大日本塗料カラーセンター。絵は動物画家の田中豊美。映像の一部には35ミリフィルム1台、16ミリフィルム2台の映写機も使われた。

機能から生まれた技術:4年がかりで開発した縦1.6メートル、横3.7メートルの大型液晶テレビ「スペクタス」を使用した映像を流した。 機能から生まれた技術:4年がかりで開発した縦1.6メートル、横3.7メートルの大型液晶テレビ「スペクタス」を使用した映像を流した。

海洋科学:直径13メートルの「地球ドーム」に、海底の様子が4面マルチ映像で映し出され、潜水艦に乗っている雰囲気を味わえた。 海洋科学:直径13メートルの「地球ドーム」に、海底の様子が4面マルチ映像で映し出され、潜水艦に乗っている雰囲気を味わえた。

宇宙へ:ロケットの模型とミラーを組み合わせて、ロケットが発射される時の臨場感を味わえた。 宇宙へ:ロケットの模型とミラーを組み合わせて、ロケットが発射される時の臨場感を味わえた。

宇宙ステーション:2030年の宇宙ステーションのイメージ。 宇宙ステーション:2030年の宇宙ステーションのイメージ。

宇宙を探る(スペースドラマ):直径25メートルのドームスクリーンに宇宙が広がっていた。 宇宙を探る(スペースドラマ):直径25メートルのドームスクリーンに宇宙が広がっていた。

ハレー彗星も観られた。

水の惑星:青い地球が見えてきて「みつびし21」による旅が終了する。 水の惑星:青い地球が見えてきて「みつびし21」による旅が終了する。

エピローグ:不思議な枝と木漏れ日の光の世界が展示。 エピローグ:不思議な枝と木漏れ日の光の世界が展示。

コンパニオン:59人おり、観客から科学の質問をされても答えられるように自ら企業に取材しに行き勉強して「サイエンス読本」という本を作成した。 コンパニオン:59人おり、観客から科学の質問をされても答えられるように自ら企業に取材しに行き勉強して「サイエンス読本」という本を作成した。

マスコット:ピピロン。頭の部分が地球で、身体は星になっており、すばらしい地球を表していた。 マスコット:ピピロン。頭の部分が地球で、身体は星になっており、すばらしい地球を表していた。

総合プロデューサー:田中友幸(当時東宝映画社長)。 総合プロデューサー:田中友幸(当時東宝映画社長)。

プランニングスタッフ:恩地日出夫、上村一夫、島田親一、武市好古、真鍋博。 プランニングスタッフ:恩地日出夫、上村一夫、島田親一、武市好古、真鍋博。

顧問:小松左京、竹内均、斎藤茂太、林雄二郎。 顧問:小松左京、竹内均、斎藤茂太、林雄二郎。

建築設計:三菱地所。 建築設計:三菱地所。

展示制作:日本創造企画。 展示制作:日本創造企画。

特撮は川北紘一。音楽は羽田健太郎が担当し、1984年に公開された映画「さよならジュピター」で使用されたミニチュアを部分回収し、展示または映像を公開した。

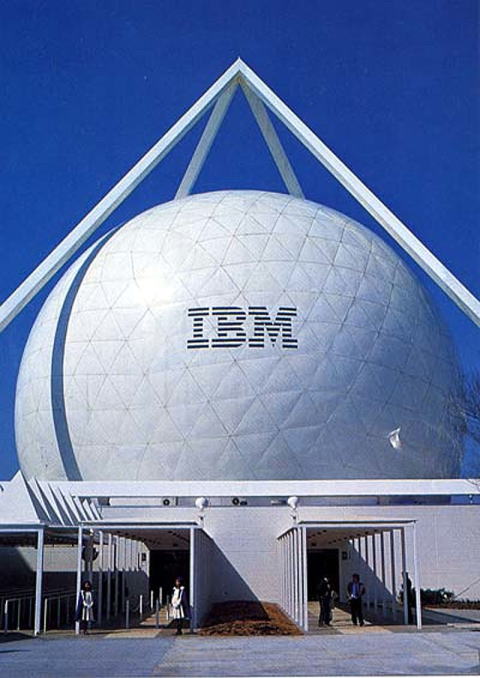

「日本アイ・ビー・エム館」

日本IBMのパビリオン。テーマは「科学する心育む-21世紀への遺産」。

建物は、□の上に△が○を囲むような形で建っている。「□△○」がキーワード。配布していたパンフレットにも大きく描かれていた。設計は黒川紀章。

ロビー:壁には科学の歴史が描かれており、ガリレオやニュートン、アインシュタインなど、歴史的な科学者138人の展示があった。日本人は平賀源内や福井謙一など9人の展示だった。 ロビー:壁には科学の歴史が描かれており、ガリレオやニュートン、アインシュタインなど、歴史的な科学者138人の展示があった。日本人は平賀源内や福井謙一など9人の展示だった。

ファンタジック・エスカレーター:映像ホールへ続く、青い光で包まれた長いエスカレーター。 ファンタジック・エスカレーター:映像ホールへ続く、青い光で包まれた長いエスカレーター。

スーパードーム21(3F):直径32メートルの全天周ドームスクリーンと、直径5メートルの球形スクリーンで、面積は1678平方メートルと80平方メートル。科学が開くミクロ、マクロの世界、科学と未知の世界などを描く「人間と科学の叙事詩」を上映。 スーパードーム21(3F):直径32メートルの全天周ドームスクリーンと、直径5メートルの球形スクリーンで、面積は1678平方メートルと80平方メートル。科学が開くミクロ、マクロの世界、科学と未知の世界などを描く「人間と科学の叙事詩」を上映。

これは地球の誕生から現代文明の開花までを綴ったもので、中身は「ふるさとの星・地球」「未来へ向かう子供達」など、4つのストーリをつないだものだった。上映時間は475秒。約8分で、観客は動く歩道(ムービングベルト)で立ちながらスクリーンを見上げた。

原画14,000点から映像化した10本の35ミリフィルムと、1本の70ミリフィルム。8チャンネルのテープに集積された音響ソースから出力。70ミリの映写機は中央の球形スクリーン内にあり、天頂からドーム上部へ映写していた。

展示コーナー(2F):科学原理の立体模型10点を展示。2万本の光ファイバーを用いた銀河系のモデル。シリコンゴムを用いた細胞のモデル。原子モデル。パンゲアが移動する「大陸移動」モデルなどを展示。 展示コーナー(2F):科学原理の立体模型10点を展示。2万本の光ファイバーを用いた銀河系のモデル。シリコンゴムを用いた細胞のモデル。原子モデル。パンゲアが移動する「大陸移動」モデルなどを展示。

コンピュータコーナー(1F):コンピュータと遊びながら科学するコーナーで、「スタディコーナー」「サイエンスコーナー」「ゲームコーナー」に分かれていた。 コンピュータコーナー(1F):コンピュータと遊びながら科学するコーナーで、「スタディコーナー」「サイエンスコーナー」「ゲームコーナー」に分かれていた。

コンピュータの台は子供から大人まで対応できるように上下に動かすことができた。

出展者:日本アイビーエム代表者・椎名武雄。 出展者:日本アイビーエム代表者・椎名武雄。

総合監修:江崎玲於奈。 総合監修:江崎玲於奈。

プロデューサー:栄久庵憲司、黒川紀章。 プロデューサー:栄久庵憲司、黒川紀章。

|

|